Riproponiamo il resoconto da Los Angeles di Enzo Corsetti già pubblicato nei mesi scorsi. Enzo collabora con noi al progetto educativo “Nuovi Occhi per i Media” e qui ci racconta, con note personali e analisi approfondite, la sua trasferta negli Stati Uniti dove ha partecipato alla conferenza nazionale degli educatori ai media, disciplina che in Nord America è decisamente più sviluppata e valorizzata che da noi. Continuando a sperare che anche qui se ne comprenda l’importanza fondamentale all’interno di una società progredita.

Condividere un’esperienza all’estero, mai avrei immaginato di essere io a farlo, fino a poco tempo fa. E su un blog come questo, dove faccio il possibile per contribuire al dibattito sui media, con piglio sociologico in virtù della mia laurea e successiva carriera nel marketing della TV, ma fatico ad empatizzare con le testimonianze di stampo più umano: tanto che ricordo di essere rimasto sorpreso, e persino un po’ spiazzato, quando Cesare Cantù mi prospettò la cosa in anticipo, alla vigilia della mia partenza.

Perché la mia storia non è di quelle che derivano dal desiderio giovanile di ampliare i propri orizzonti, o dalla curiosità culturale verso nazioni feconde di umanità meravigliosa, e che esprimono un vissuto denso di emozioni edificanti al di là delle occorrenze o avversità incontrate. Sicuramente io non appartengo quell’universo appassionato e dinamico, altrimenti non sarei arrivato all’età di 43 anni senza aver mai preso un aereo, e non avrei maturato un profondo rancore nei confronti del mio Paese: rancore e rabbia, per lo sfacelo che in Italia pervade ormai ogni sfera della vita pubblica e civile, compreso l’ambito dell’educazione, settore a cui ho scelto di dedicare la parte matura della mia vita lavorativa.

Per questi motivi ero tutt’altro che euforico o curioso, il 4 luglio scorso, mentre varcavo la soglia di un aeroporto per la prima volta nella mia vita, con aria timorosa e disorientata come i giovani protagonisti del docu-reality “Breaking Amish”. Affrontando da solo, o meglio senza accompagnatori, il mio battesimo del volo: un viaggio di 13 ore filate, destinazione California, per la precisione Los Angeles. Là, o meglio nella vicina Torrance, era in programma la conferenza biennale della NAMLE, associazione nazionale che riunisce i maggiori specialisti americani di media literacy education: una cerchia di professionisti con cui avevo già instaurato contatti, ma dall’Italia e soltanto tramite email, anche se con qualche sviluppo di rilievo, tra cui la collaborazione con un team di Brooklyn nel corso del 2012.

E per consentirmi un “sopralluogo” di minimo respiro sul posto, in aggiunta all’occasione di conoscere da vicino il contesto statunitense del mio nuovo settore lavorativo, avevo predisposto una trasferta di 12 giorni: situazione che ufficialmente configurava una vacanza, coi crismi del caso, d’altronde negli Stati Uniti senza un visto di lavoro o di studio non puoi fare altro che il turista. Per partire ho dovuto prendere le ferie dal mio impiego principale, e ho pagato di tasca mia non solo il viaggio e l’alloggio, ma anche le tasse d’iscrizione alla conferenza, definite “exorbitant” persino da alcuni educatori d’oltreoceano che hanno rinunciato per protesta.

In effetti l’America non è stata esattamente una mia scelta, dopo mezza vita trascorsa senza altre sortite all’estero, a parte una gita scolastica nella vicina Francia ai tempi del liceo. Semplicemente è da laggiù che ricevo i feedback più attenti e interessati al mio lavoro, mentre nel resto del Vecchio Continente intravedo un’educazione ai media più sviluppata ma spesso prerogativa degli organici scolastici, o blindata nei circuiti accademici: quei circuiti che io abbandonai in Italia una quindicina d’anni fa, non riuscendo a intravedervi opportunità che fossero promettenti e insieme trasparenti, almeno per me.

Beninteso per gli Stati Uniti nutro una simpatia notevole, ma diversa dal feeling istintivo che accomuna tanta gente nel mondo. A cominciare dalla lingua, che molti miei amici e colleghi sembrano padroneggiare senza sforzo, quando condividono risorse con i conoscenti stranieri o ascoltano le loro canzoni preferite; mentre a me risulta ancora ostica, complice l’età non più giovane e i miei neuroni intrisi di sintassi neolatine, in linea col mio orecchio musicale coltivato a suon di opere liriche e melodie sanremesi.

Pertanto in California ho dovuto fare anzitutto i conti con i limiti (previsti) del mio inglese, sufficiente per la comprensione negli ambiti legati al mio lavoro, ma meno per le occorrenze della vita pratica, tra cui i servizi e pasti offerti durante la conferenza stessa. Il che, sommandosi alla mia timidezza e inesperienza di eventi simili, ha finito per rendermi protagonista di scene imbarazzanti in stile “Ugly Betty”, ma mi ha dato anche modo di riscontrare e apprezzare la grande disponibilità e cordialità degli statunitensi.

Perché magari negli approcci umani ero avvantaggiato dal fatto di essere una presenza “esotica” per gli americani, ma comunque tra gli educators con cui avevo avuto contatti anche fugaci e isolati, non ce n’era uno che non si ricordasse di me, e tutti pronunciavano bene il mio nome. Mentre dai miei connazionali mi capita ben più spesso di venire snobbato, dimenticato, confuso con altri dal nome nient’affatto somigliante al mio, e persino trattato come un mendicante o uno stalker se provo a insistere per un feedback dopo molti giorni o settimane.

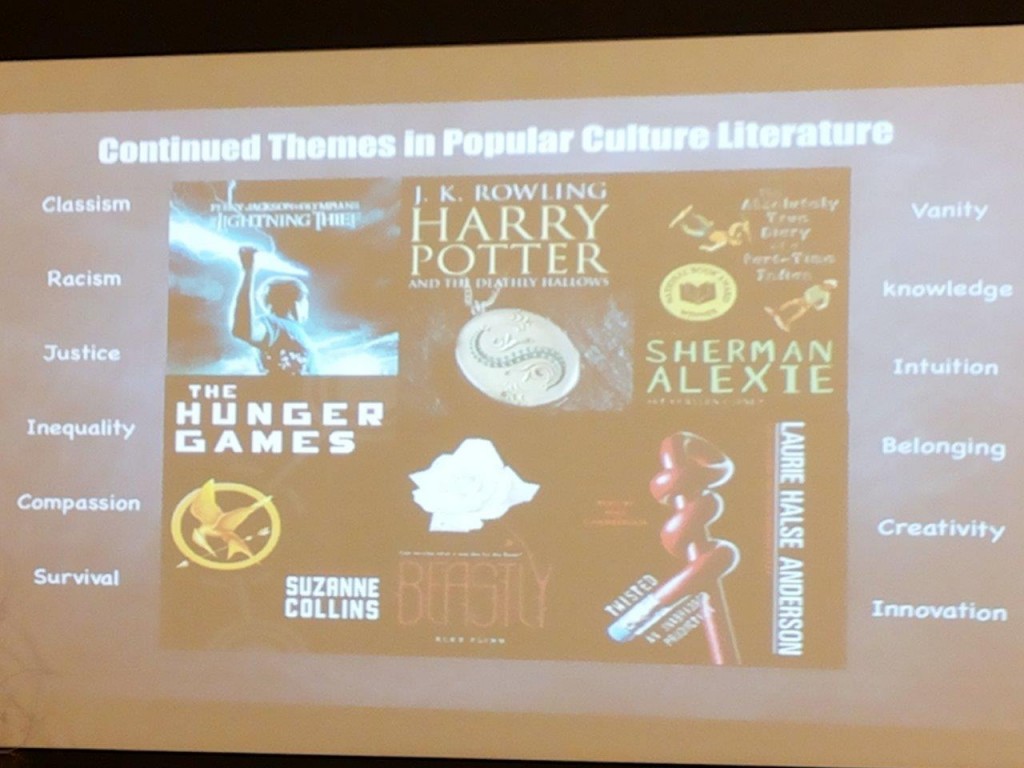

Forse allora non è un caso che in Italia io fossi l’unico, durante un convegno dello scorso gennaio dove relazionavo in un folto programma che ospitava molti professionisti competenti, a trattare temi come la rappresentazione di genere. Argomento che là non aveva mancato di suscitare qualche diffidenza, persino tra gli educatori stessi, perplessi di fronte ad un approccio che rischia, secondo certe vedute, di sfociare in un’indebita “demonizzazione” degli stereotipi! Mentre a Los Angeles, nel programma della conferenza della NAMLE, le presentazioni di attività incentrate sull’analisi severa degli stereotipi nella cosiddetta popular culture c’erano eccome; erano una minoranza, nel panorama complessivo che tende più spesso a concepire la media literacy come un addestramento all’uso di reti e tecnologie per la vita civile e professionale, ma c’erano.

Erano lezioni, discussioni, e workshops con cui educatori attivi in stati americani anche “minori” come il Wisconsin e il Rhode Island, stimolano la discussione all’interno di classi e gruppi di studenti, per sviluppare i cosiddetti critical thinking skills: cioè l’attitudine al pensiero critico, beninteso competente e non generico, né prettamente tecnico o estetico, in riferimento ai contenuti, linguaggi e rappresentazioni, ma anche ai fattori contestuali e istituzionali che sottostanno alla creazione e diffusione del prodotto mediale, come l’identità dei produttori e degli editori, il target atteso, gli interessi commerciali e politici in gioco.

Così tra gli assunti condivisi sulla TV che ho riscontrato tra i professionisti statunitensi, vi è quello che considera i reality-show come uno dei generi televisivi più insidiosi, in termini di effetti sul pubblico:non per la volgarità o per il modesto livello culturale dei format, ma perché il genere fa massiccio uso di stereotipi e di stigmi culturali per costruire vicende e personaggi. Storie in cui il pubblico s’identifica facilmente, e così fatica a ricordare che dietro c’è una scrittura, diversamente da quanto accade di fronte a generi più palesemente sceneggiati o commerciali, come la fiction e la pubblicità.

E tra le sessioni dell’ultimo giorno, c’erano anche attiviste che si occupano specificamente di gender representation nei media, con particolare attenzione ai fenomeni di objectification e sexualization: argomenti ricorrenti anche nei miei contributi audiovisivi (compreso l’ultimo che avevo realizzato per i newyorkesi, sul telefilm “Once upon a time”), ma di crescente emergenza negli Stati Uniti, per l’età sempre più precoce delle girls coinvolte, ragazzine o persino bambine indotte a truccarsi, a depilarsi e a indossare abiti seducenti, spesso col beneplacito delle loro mamme.

Perché l’America non è l’Europa Nord-Occidentale, che spesso menzioniamo come modello di società civile e di televisione corretta, almeno entro certi binari di emittenza. Gli Stati Uniti sono l’industria culturale da cui ci arrivano immagini oggettivanti e sessiste persino nell’intrattenimento di stile sobrio, come la docu-fiction “Lifeguard – Southern California” trasmessa anche in Italia da Sky Uno nell’agosto scorso: guardaspiaggia maschi che le inquadrature valorizzano nelle loro capacità relazionali e performance d’azione, al limite mostrandone il fisico atletico senza dissezioni, e bagnanti invece passibili di un uso raffigurativo, con zoom su gambe e fondoschiena laddove si tratta di donne avvenenti.

Ma la stessa TV americana mostra di conoscere le implicazioni di ogni rappresentazione, tenendone conto laddove opportuno. “Non potrei mai suggerire a una giovane donna di baciare un uomo che la tiene prigioniera, altrimenti che razza di messaggio ti darei?”, veniva detto in una recente rivisitazione de “La bella e la bestia” che figura tra gli episodi del citato telefilm “Once upon a time”: chiaramenteper consentire al pubblico di porsi a un’adeguata distanza cognitiva ed emotiva dalla narrazione, di cui viene riconosciuto il potere educativo, insieme al pericolo di riconfermare un modello deleterio per le donne maltrattate da mariti o fidanzati. Un’accortezza che da noi sarebbe ritenuta superflua e inappropriata, con l’obiezione che il testo è una fiaba classica, che il contesto è una fiction per adulti, che l’influenza dei romanzi sulla vita reale delle persone è un mito alla “Madame Bovary”, che l’espressione artistica non dovrebbe essere imbrigliata da regole moraliste.

Pertanto agli americani non ho risparmiato, con un inciso nell’unico intervento che mi sono concesso durante i 2 giorni di conferenza, una veloce ma tagliente testimonianza di ciò che accade da noi. “In Italy we have a lot of objectification”, spiegavo ai presenti ancora rilassati, “even on public TV and serious newspapers”, e a quel punto iniziavo a scorgere sguardi vagamente scandalizzati, fino al concetto che mi è venuto per riassumere la più edulcorata tra le argomentazioni dei nostri oppositori: “Women are so beautiful, then why should not we show them?”, e lì i moti di sconcerto sono stati palesi, anche se composti.

In compenso quella sessione stava fornendomi la sfida con cui sarei ripartito dagli Stati Uniti. Lo avevo già presagito mentre le relatrici chiedevano a noi attendees di presentarci, prima di esporre una serie di progetti dove titoli e didascalie risuonavano ossessivamente delle parole girls e women. Eravamo un uditorio di circa 15 persone: tutte donne, tranne me. Sarà un caso, pensavo, finché non sono stati proiettati i videoclip che documentano quei progetti: anche in quei filmati figuravano quasi esclusivamente donne e ragazze, mentre le presenze maschili erano rare e defilate.

Ho chiesto allora ragguagli alle relatrici, spiegando la mia curiosità col fatto che da noi quel tipo di percorsi e dibattiti sulla questione femminile coinvolgono persone di entrambi i sessi. Le risposte che ho ricevuto mi hanno dipinto un quadro in cui anche uomini e ragazzi vengono coinvolti, ma in minoranza e solitamente in sede separata dalle femmine, per aiutarli ad elaborare i problemi nelle specifiche declinazioni che affliggono il mondo maschile. Un mondo che, dopo aver imparato volente o nolente a rapportarsi con quello femminile alla pari, ora si ritrova bombardato da modelli e messaggi simili a quelli che ingabbiavano le donne prima degli anni Novanta.

In effetti come avevo già ipotizzato guardando alcuni recenti manifesti e spot in voga negli Stati Uniti, come questo della bevanda Dr. Pepper, i media d’oltreoceano essendo ormai costretti a trattare l’immagine femminile con i guanti in virtù della diffusa sensibilità a difesa delle donne, hanno cambiato fronte e si sono scatenati sul target maschile, elaborando slogan e stereotipi cuciti sui riferimenti identitari più o meno tradizionali degli uomini, nei binari del machismo come da noi invece in quelli del dongiovannismo. Uomini americani che, similmente alle donne italiane quando Lorella denunciò il fenomeno nel suo primo documentario, non reagiscono: perché convinti di essere già predisposti per natura a sviluppare determinate attitudini, o di essere immuni da quel bombardamento d’immagini e rappresentazioni stereotipate, che non di rado indulgono all’eccesso e al grottesco per apparire innocue.

E così va diffondendosi anche tra uomini e ragazzi il quadro dei disagi psicofisici che comprende deficit di autostima, stati depressivi, disturbi alimentari, in quanto effetto della pressione sociale che sollecita il conformarsi a canoni estetici di standard elevato e artefatto: ad esempio i muscoli alla Wolverine, che pare siano diventati il corrispettivo della snellezza modello Barbie per le ragazze. Senza contare gli effetti collaterali sull’universo femminile, in quanto veicolare stereotipi di maschilità, pur limitati all’interazione tra uomini, trasmette un’implicita conferma dei corrispettivi speculari che definiscono l’immagine delle donne.

È questa dunque la sfida che ho deciso di raccogliere, insieme alla consapevolezza maturata durante la mia breve esperienza negli Stati Uniti: occuparmi maggiormente del fronte maschile nell’attività di educazione ai media. Senza abbandonare quello femminile, che almeno in paesi come il nostro è ancora lontano da una piena convinzione delle sue stesse conquiste, in termini di pari opportunità e dignità, sui media e negli altri ambiti della vita civile.

E se noi italiani siamo indietro su tanti fronti dell’evoluzione sociale e civile tra cui il gender gap, abbiamo però contributi validi da dare almeno a livello attitudinale, come appunto la capacità di sviluppare dibattiti in sede comune anziché separata, nel percorso che donne e uomini sono chiamati a fare. Beninteso anche il segregazionismo all’americana ha la sua logica ed efficienza: noi siamo portati a criticarlo pensando alla ghettizzazione e al razzismo, in quanto retaggi che ingabbiano persino gli odierni attori di Hollywood, ma la peculiarità degli Stati Uniti sta nel concepire di usare quelle stesse gabbie per lottare e per conquistare i propri spazi.

In effetti per noi europei, abituati e pronti a sfatare ogni mito e modello con la filosofia, è difficile apprezzare messaggi come quello veicolato un annetto fa dal telefilm “Glee”: dove l’aspirante attore gay, riscontrando di apparire poco credibile nei ruoli teatrali di fidanzato eterosessuale che compongono quasi tutto il repertorio popolare, e temendo quindi di avere davanti a sé una carriera fortemente limitata in forza della sua identità, viene esortato dal padre non a sfidare i pregiudizi bensì a scrivere in proprio nuovi musical che abbiano protagonisti gay, per potersi affermare in quelli!

Insomma trovare il modo d’imporsi prima di convincere, ciò che mi ricorda per certi versi il dettame scelto da Lorella per il suo ultimo libro, “Senza chiedere il permesso”. Perché anche gli uomini hanno bisogno di liberarsi e di difendersi, non dall’avanzata delle donne ma dal proprio retaggio culturale. Un retaggio che negli Stati Uniti, mi raccontava un amico emigrato in California e felicemente fidanzato con una newyorker, assegna ancora all’uomo un imprescindibile ruolo d’iniziativa nel corteggiamento: aspettative che le donne americane incarnano e gestiscono in maniera sostanzialmente passiva, secondo un modello che i media di quei lidi contribuiscono a tramandare come pressoché unico, attraverso le rappresentazioni sociali confezionate dalle sceneggiature di fiction e d’intrattenimento.

E io, che ritengo che tanto gli addetti ai lavori quanto il pubblico debbano farsi carico in qualche modo delle implicazioni etiche della comunicazione, non ci sto a spegnere la TV, né a disertare i canali dell’industria culturale in internet.

Non so se questo mio percorso proseguirà anche all’estero, perché intanto dalla California sono dovuto venire via: gli Stati Uniti non ti consentono di restare se non trovi un datore di lavoro in grado di sponsorizzarti, e il settore vive di pochi finanziamenti anche là. Ma mentre qui continuo a scontrarmi con schiere abnormi di pubblico e di addetti ai lavori che contestano ogni elaborazione e occorrenza della media education, oltreoceano ho percepito una maggiore consapevolezza riguardo al ruolo e all’impatto che i mass media e la comunicazione hanno sulle vite di ciascuno di noi.

Alcune attiviste del Nord America come la film-maker Tiffany Shlain, lavorano condividendo anche molto del proprio vissuto personale, con uno spirito che io trovo per certi versi simile a quello di Lorella, non soltanto per il background artistico in comune; la differenza è nello stile, spesso appariscente o estroso quello degli americani, mentre Lorella è la versione British, per così dire, più misurata e compassata.

Sul loro esempio il mio contributo si accoda forse un pochino in ritardo, se ripenso a quando mi occupavo di mass media con occhio da analista di marketing ma senza un’adeguata consapevolezza del potere educativo o diseducativo delle immagini: in effetti anch’io avrei stentato, fino a qualche tempo fa, a scorgere significative differenze tra gli stacchetti ammiccanti dei velini senza maglietta sul palco di “Striscia la notizia” e gli spogliarelli istruttivi di Bear Grylls nelle giungle di “Man vs. wild – Ultimate survival”, tanto per citare un esempio applicato all’immagine maschile anziché a quella femminile già ampiamente trattata.

Ma se poi guardo al seguito e ai risultati ottenuti da Lorella e Cesare Cantù in questi anni recenti, con un percorso che non si è adagiato sui temi gender ma ha sviluppato importanti valenze con quelli dell’identità generazionale e più in generale del social change, intuisco che non è troppo tardi. In Italia e altrove. Coraggio e avanti.

http://enzocorsetti.wordpress.

http://www.facebook.com/pages/